昭和二十九年(1954)八月十八日、野田高梧に誘われた小津安二郎は初めて蓼科を訪れる。

この地を気に入った小津は、その時の気持ちを野田の山荘「雲呼荘」にある「蓼科日記」で次のように記している。

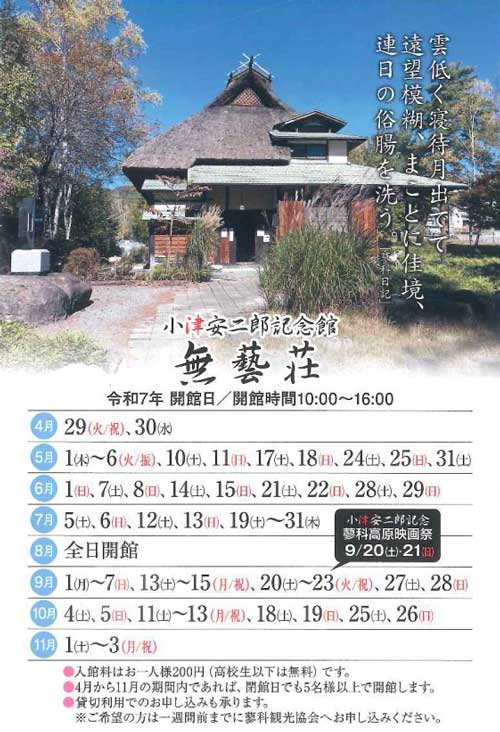

「雲低く寝待月出でて遠望模糊、まことに佳境、連日の俗腸を洗ふ」

この時の滞在は三週間程度であったが、仕事の場を茅ケ崎から蓼科へ移したのは、昭和三十一年(1956)になってからである。

以降、小津・野田は夏冬を問わず蓼科で仕事するようになるが、無藝荘の役割としては、「来客招待の場所」としての役割が強かったようだ。

この地では、小津が亡くなる迄七年間六作品が作られた。

無藝荘がもともとあった場所は、現在の地から一キロ程離れた所にあったのだが、平成一五年(2003)小津生誕100年を記念してプール平に茅野市によって移築され、蓼科観光協会によって維持管理されている。

R7年開館日 PDFダウンロードはこちら(209kb)

■令和7年 「夏の小津会」開催情報

無藝荘では開館期間中、令和7年度 -夏の小津会- が開催されます。

映画監督 小津安二郎の作品にまつわる興味深いお話や、共に時を過ごされた方々の思い出話に

耳を傾けてみませんか?

開催情報について 詳しくはこちら

無藝荘PDFダウンロードはこちら(852kb)